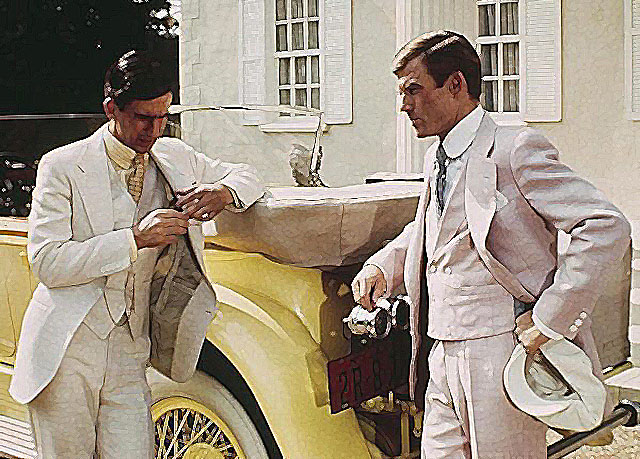

コットン素材のスーツやジャケットがスクリーンに度々登場したのは1960年代でした。ほとんどがアメリカ映画で、主に東部ニューイングランドの大学生やその卒業生が着るスポーティなスーツとして描かれていました。劇中で大学生が着ていた理由は、過ごしやすい気候はもちろんですが、ウール素材に比べ安価だったことにあります(公民権運動以前のアメリカでは黒人労働者の賃金が安く綿花製品が安価で生産できた)。たとえば、映画「のっぽ物語」でアンソニー・パーキンスが着ていたベージュのコットン・スーツやシアサッカーのジャケット。また、映画「卒業」でダスティン・ホフマンが着たシアサッカーのスーツ。これらは、やはり安価であると同時に手入れも容易で、大学生らしくスポーティで軽快な装いが好まれたに違いありません。一方、コットン・スーツと同じくオフビジネス的なニュアンスながら、その対極に位置する大人の優雅さを表現していたのがリネン・スーツです。発祥は植民地政策で世界を牛耳っていた英国(自国内では着ないで、植民地で着用された)なのですが、支持していたのはイタリア人やアメリカ人でした。印象深い映画作品でいえば、20年代のアメリカを舞台とした「華麗なるギャッビー」でしょうか。主人公のR.レッドフォードが着たピンクのアイリッシュリネン・スーツ(おそらくヘビーウエイト)。特注したクリームイエローのロールス・ロイス20HPと明色同士のコーディネイトを楽しんでいる遊びのセンスは、いかにも大富豪らしい選択ではないでしょうか。物語上ですが、ロールス・ロイス20HPは英国でデビュー後、その翌年にギャッビーが船便でアメリカに運び込んでいます。おそらくリネンのスーツもロールス・ロイスへ発注するタイミングで、ロンドンのサビル・ロウに立ち寄ったのではないかと想像できます(映画ではラルフローレンが担当)。お金持ちならではのこの悪趣味に近い「スーツとクルマ」の色合わせですが、ピンクのリネンとなれば汗シミの汚れが付きやすく、ワンシーズンでお釈迦になる可能性があり、チョイスするには勇気が要ります。そこがまた、いかにも大富豪らしい耽美な世界を表しており、非日常感を持ち合わせているリネンの魅力を倍加させているところは、ハリウッドの底力を痛感させられる設定でもあります。というわけで、ウール以外の素材で仕立てるスーツやジャケットには余裕・遊び・若々しさといった、「着道楽」の世界が用意されているようです。